★ 上津屋橋(流れ橋)(京都府) ★

−ぶらり道探訪−

文面作成:2022 ⁄ 08 ⁄ 20

(最終更新:2022 ⁄ 08 ⁄ 20)

「ぶらり道探訪」について

当「みちびき」ではレポートをグループ分けし掲載しているが、既存のグループに当てはまらないものの置き場として「ぶらり道探訪」を設けた。

「仮置き場」的な場所となるが、類似レポートが増えれば新規グループ作成のうえ整理していくのでご容赦いただきたい。

「上津屋橋(流れ橋)」の場所

当「みちびき」ではレポートをグループ分けし掲載しているが、既存のグループに当てはまらないものの置き場として「ぶらり道探訪」を設けた。

「仮置き場」的な場所となるが、類似レポートが増えれば新規グループ作成のうえ整理していくのでご容赦いただきたい。

「上津屋橋(流れ橋)」の場所

レポートリスト

筆者は以前より「流れ橋」の名を耳にしているが、近くの府道を車で通ることはあっても「流れ橋」へ立ち寄る機会はなかった。車で行きにくい事と、近場なため“いつでも行ける”と思っていたからだ。

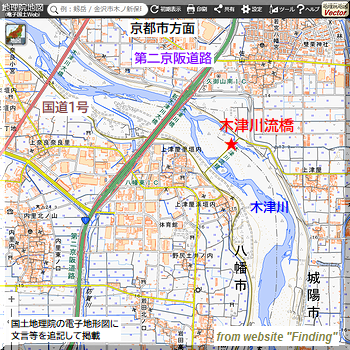

筆者は以前より「流れ橋」の名を耳にしているが、近くの府道を車で通ることはあっても「流れ橋」へ立ち寄る機会はなかった。車で行きにくい事と、近場なため“いつでも行ける”と思っていたからだ。まずは「流れ橋」の場所について、地図(上記)で確認しておこう(地図をクリック・タップすると拡大表示)。地図上を南北に流れている「木津川」に、2本の大きな橋(国道1号の木津川大橋と第二京阪道路の新木津川大橋)が架かっている。そのうち新木津川大橋の東側に細く描かれている橋が今回紹介する「流れ橋(上津屋橋)」となる。ちなみに木津川は流れ橋の西側約5kmで桂川・宇治川と合流し、「淀川」と名を変え大阪湾へ流れ出ている。

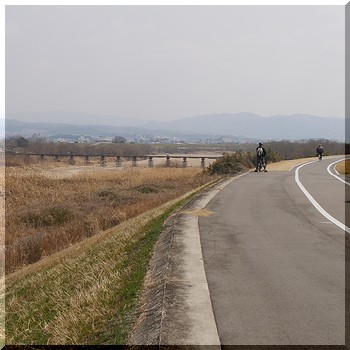

先に「車で行きにくい」と記したが、流れ橋自体の自動車通行が困難であることと共に、橋に接続する堤防も自転車道(京奈和自転車道)となっているためだ。自動車による橋近辺までの乗り入れが難しいのだ。

先に「車で行きにくい」と記したが、流れ橋自体の自動車通行が困難であることと共に、橋に接続する堤防も自転車道(京奈和自転車道)となっているためだ。自動車による橋近辺までの乗り入れが難しいのだ。そのため訪問手段は徒歩か自転車が考えられ、今回は京阪電鉄・岩清水八幡宮駅(京都府八幡市)より徒歩で向かうことにした。道中の寄り道については弊サイトのブログ「ふらろぐ」で記事化しており、下記リンクからアクセスいただけると幸いである。

・京都八幡・男山の竹といえば

・ジェットエンジンを見に行く

・願い事ひとつだけ Part2

・あなたに逢いたくて

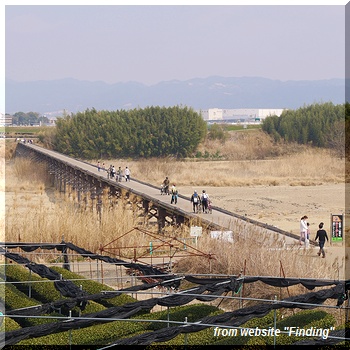

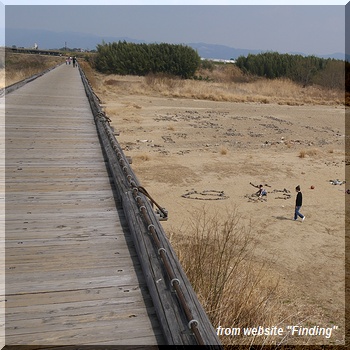

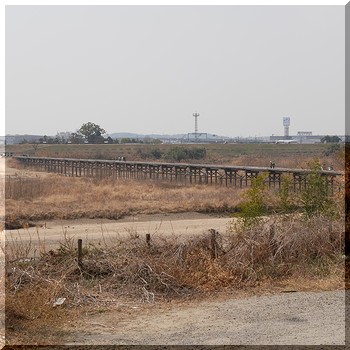

市街地各所を巡りつつ歩くこと約5km、新木津川大橋を越えた先に「流れ橋」が見えてきた。思ったより通行者が多く見えるのは、橋の知名度と共に訪問当日の気候も良かったことが理由だろう。

市街地各所を巡りつつ歩くこと約5km、新木津川大橋を越えた先に「流れ橋」が見えてきた。思ったより通行者が多く見えるのは、橋の知名度と共に訪問当日の気候も良かったことが理由だろう。ここまで利用した堤防は前述通り京奈和自転車道(もちろん歩行者も通行可)になっており、利用者のため流れ橋のそばに堤防へ接する形での休憩施設(ベンチ等を置いた小広場)が設けられている。流れ橋を見下ろせる場所でもあり、休憩ができると共に流れ橋の写真撮影もできる好地となっている。

■渡る前に橋の構造を確認

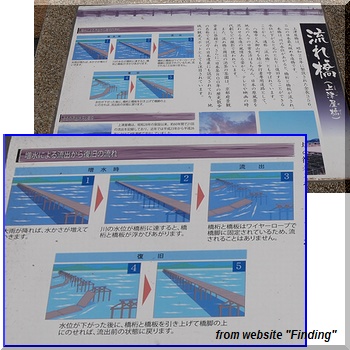

その休憩施設には、ありがたいことに流れ橋の説明碑が設置されていた。せっかくなので説明碑で流れ橋のつくりを把握し、橋の袂で実際のつくりと照合することにより橋の構造を理解することにしよう。

その休憩施設には、ありがたいことに流れ橋の説明碑が設置されていた。せっかくなので説明碑で流れ橋のつくりを把握し、橋の袂で実際のつくりと照合することにより橋の構造を理解することにしよう。説明碑によると、本橋で“流れる”のは橋の橋桁・橋板の部分である。通常の橋であれば橋桁(橋板)と橋脚が外れないよう固定されるが、本橋の場合は“橋脚に橋桁を置くだけ”となっている。そのため河川増水時には橋桁が流されてしまうが、橋桁と橋脚がワイヤで繋げることで橋桁の流失を防ぎ、橋桁の引き上げによる橋の復旧ができる構造になっているとのこと。

説明碑内容を把握し、休憩施設を出て流れ橋へ向かった。こちら(八幡)側は河川敷が広いうえ邪魔になりそうな雑草もなく、橋の間際や下側から橋の観察をすることができる。まずは橋桁から見ていこう。

説明碑内容を把握し、休憩施設を出て流れ橋へ向かった。こちら(八幡)側は河川敷が広いうえ邪魔になりそうな雑草もなく、橋の間際や下側から橋の観察をすることができる。まずは橋桁から見ていこう。橋桁の両側に並行して太めのワイヤが設置されていて、このワイヤにより橋桁流出しても分散しないつくりになっているようだ。もっとも近年多くなった異常な大雨・増水では厳しいと思われるが、大抵の増水であれば問題ないように感じた。

そして説明碑に記されていた「橋桁と橋脚を繋げるワイヤ」を確認するため、河原に降り立ち橋脚の近くへ向かった。どのような形で、どのくらいの長さのワイヤで繋がっているのだろうか。

そして説明碑に記されていた「橋桁と橋脚を繋げるワイヤ」を確認するため、河原に降り立ち橋脚の近くへ向かった。どのような形で、どのくらいの長さのワイヤで繋がっているのだろうか。結論から記すと、ワイヤを確認することができた。ワイヤは計2本あり、長さは目測で下流側(画像向かって右側)が10m弱、上流側(同左側)が20m弱ほど。もしワイヤが同じ長さであれば空を飛ぶ凧が如く橋桁が水圧をまともに受けることが想定され、対策として左右のワイヤ長に差を持たせたと推測している。その通りなのか気になるが、申し訳ないが検証等割愛させていただく。

確認の最後は、橋桁と橋脚の固定についてである。通常の橋は先に記した通り金具やボルト・ナット等で固定されているが、流れ橋は“橋桁を置くだけ”とのことで、実際どうなっているのかを確認する。

確認の最後は、橋桁と橋脚の固定についてである。通常の橋は先に記した通り金具やボルト・ナット等で固定されているが、流れ橋は“橋桁を置くだけ”とのことで、実際どうなっているのかを確認する。そのため、確認ポイントは「橋桁と橋脚の接する部分(“支承”と言う)」になる。上記およびもう一つ上の2画像を確認すると、少なくとも支承部分はボルト等で固定はされていないようだ。細かく観察すると、支承に厚めの鉄板を置き、それをサンドイッチする形で橋脚の上に橋桁が置いていた。

以上3点にて説明碑内容と橋のつくりを照合できたので、橋の構造理解は完了とする。

■橋の中央部分を渡るはずが

構造確認を終え、橋を渡って先を進むことにした。橋を離れるのは名残惜しいが、当方も駅を出てから2時間半以上立ちっぱなしとなっており、早く先へ進み休憩を入れたい心が今は勝っている。

構造確認を終え、橋を渡って先を進むことにした。橋を離れるのは名残惜しいが、当方も駅を出てから2時間半以上立ちっぱなしとなっており、早く先へ進み休憩を入れたい心が今は勝っている。橋の右横には注意看板が2つ立てられており、一方には「自転車・二輪車は、降りて押して通行してください」と書かれ、もう片方には「柵がないので転落に注意して橋の中央を歩いてください」と書かれている。橋の中央を歩くというネタは、筆者に近い世代の方であれば“一休さん”を思い浮かべるのではないだろうか。余談だが、一休さんが晩年過ごされた「酬恩庵(一休寺)」は、流れ橋から約6kmほどの京田辺市にある。

橋の袂にて、筆者より年上と思われる男性より声がかかった。彼曰く、流れ橋下の河川敷で時代劇ロケが行われることがあるとのこと。ロケの話は既知であるが、しばしお話にお付き合いさせて頂くことにした。

橋の袂にて、筆者より年上と思われる男性より声がかかった。彼曰く、流れ橋下の河川敷で時代劇ロケが行われることがあるとのこと。ロケの話は既知であるが、しばしお話にお付き合いさせて頂くことにした。ロケは早朝に行われ、番組名としては『必殺仕事人』だという。ロケの様子を見学したい気もするが、きっと付近に立ち入らないよう要請されるだろうし、筆者の場合は早朝に自宅を出て流れ橋にたどり着くこと自体厳しい。男性はまだまだロケ話をしたさそうだったが、程よい所でお礼を述べて橋へ向かうことにした。

注意看板に従い橋の真ん中を歩こうとしたが、先のロケ話もあり足元に注意しつつ河原が見える端のほうを歩いた。撮影風景を想像するものの、残念ながら番組を見てないので該当シーンが思い浮かばない。

注意看板に従い橋の真ん中を歩こうとしたが、先のロケ話もあり足元に注意しつつ河原が見える端のほうを歩いた。撮影風景を想像するものの、残念ながら番組を見てないので該当シーンが思い浮かばない。解決法は番組のDVD視聴となるのだろうが、ずっと見続ける必要があり時間を要しそうだ。そんなことを考えつつ気が付けば対岸(城陽市側)に辿りついた。ここに立っていた「河川占用標示板」にて、橋の正式名が「上津屋橋」であることと、橋が「八幡城陽線」という府道であることを確認できた。道路マニア風に言えば、府道の“車両不通区間”ということになるのだろうか。

■考え方を活かしたい

途中でも触れたが、現在の橋は増水時も橋桁が流失せぬよう頑丈な造りとしている。一方で今回紹介した流れ橋は、橋桁が流されることを前提に、速やかな復旧ができる方法を採っていることになる。

途中でも触れたが、現在の橋は増水時も橋桁が流失せぬよう頑丈な造りとしている。一方で今回紹介した流れ橋は、橋桁が流されることを前提に、速やかな復旧ができる方法を採っていることになる。発想の転換が求められる場面で、前提条件を見直すことも有効である。流れ橋はその一例になるのではと、個人的に思うところである。

ページ先頭へ みちびきtop画面へ Finding top画面へ

-------------------------------------------------

Copyright 1999-2026 サイト管理人 うえの

1046002